ご紹介や補足情報など

このページでは、漸コンサルティング代表味水の、経歴・過去の活動・名前の由来・信念・その他補足情報などをいろいろご紹介していきます。ご判断の一助としてください。

1.代表のご挨拶

皆さま、はじめまして

漸コンサルティング代表の味水隆廣と申します。

コンサルティングに限らずどのようなお仕事にも当てはまると思うのですが、質の高いサービスを提供するためには、お客様との信頼関係が何より重要と考えています。

しかし、世の中でセキュリティ問題が騒がれている中、初対面のコンサルタントにセンシティブな自社情報を全て伝えるクライアントはまずいないと思います。「どこまで情報を共有すれば良いのだろうか?そこまでの仕事をちゃんとしてもらえるのだろうか?」と不安に感じるはずです。

せっかくお会いしたのに、疑心暗鬼の状態でコンサルティングが始まるのは、機会損失にも繋がり非常にもったいないと思います。

そこで、実際にお客様とお会いする前に、お仕事を依頼するかどうかを判断する上で役立つと思われる補足情報を、このページにまとめる事といたしました。

加えて、実際にお客様に付加価値をもたらしているかどうか、少ないリスクでご確認いただけるよう、『Eメール戦略相談』サービスを現在提供しています。後日、期待のミスマッチが起きないようにするためです。

また、本サービスは経営者の方のみならず、本格的なコンサルティングまでは考えていないけれど、ご興味あるお客さまが誰でも申し込めるようになっています。

何度かメールのやり取りをしていれば、戦略コンサルタントとしての実力も見えてくるはずですし、その上で、実際にお会いすべきかどうかをご判断いただけたらと考えています。

コンサルティングだけにあまりお時間とお金をかけられない事情は重々承知していますので、それも考慮した上でサポート内容をご提案させていただきます。

まずはお問合せください。

漸コンサルティング

味水 隆廣

2.プロフィールおよび過去の経歴・活動内容

ここで、私味水のプロフィールおよび過去の経歴・活動などをご紹介したいと思います。

出身は宮城県石巻市で、1979年生まれ。

中学・高校での成績は特別良かったわけではなく、「何のために生きているのか?」という青春時代の悩みから、19歳の頃にオーストラリアへ自分探しの旅に出る。

20代はそのままずっとオーストラリアで暮らし、大学は『Queensland University of Technology (QUT)』を卒業。専攻は電気&コンピューター学科。

JAESat(Joint Australian Engineering Satellite)プロジェクトに参加し、マイクロ人工衛星に搭載するテレメトリ(※)サブシステムのリーダーを務める。

※ この場合のテレメトリシステムとは、人工衛星の健康状態、つまり全体のシステムが問題なく動作しているかどうかを各センサーでチェックし、そのモニタリングデータを地上のコントロールセンターへ送信する機能の事です。

学業以外では、国際色豊かな『4EB FM Radio Station』でボランティアとして数年間働き、その間、地域コミュニティへの貢献を目的とした『日本語ラジオグループ』を立ち上げ、初代代表『Convenor (招集者) 』に選出される。最盛期には20人以上の会員が集まり、皆の努力でスポンサーを得る事にも成功。

仕事は、社員として新車のディテイラー、パートとして回転寿司レストランのスタッフ・クリーナー・ウェブサイトクリエイター・電子機器のメンテナンススタッフ等を経験。

その後、20代後半でビジネスに興味を持ち、観光客向けの折り畳み自転車レンタルサービス『Bicycar(※)』や、健康食として寒天のネットショップ『Sea Power MAX』を起業するも失敗。

※ 現在はどこの観光地にも自転車のレンタルサービスはありますが、オーストラリアでは当時(2000年代後半ごろ)誰もやっていなかったので挑戦してみました。今思うと、もう少し頑張ることが出来ていたら成功できていたかもしれません。他に考えていた新規事業の候補は、ラーメン屋・おにぎり屋などです。しかし、当時は未熟で資金も無かったので、実現には至りませんでした。

日本に帰国後は、公私ともに今までの人生を省みる事が多くなり、様々な哲学・宗教を学ぶ。そんな中、2011年3月11日に東日本大震災が発生。

震災により社会インフラが破壊され、食糧不足・エネルギー不足などを経験した事から、江戸時代の経世家、熊沢蕃山が提唱した『武士土着論』、仏教の『身土不二』、ニーチェの「大地と共に生きよ」という教えに傾倒。

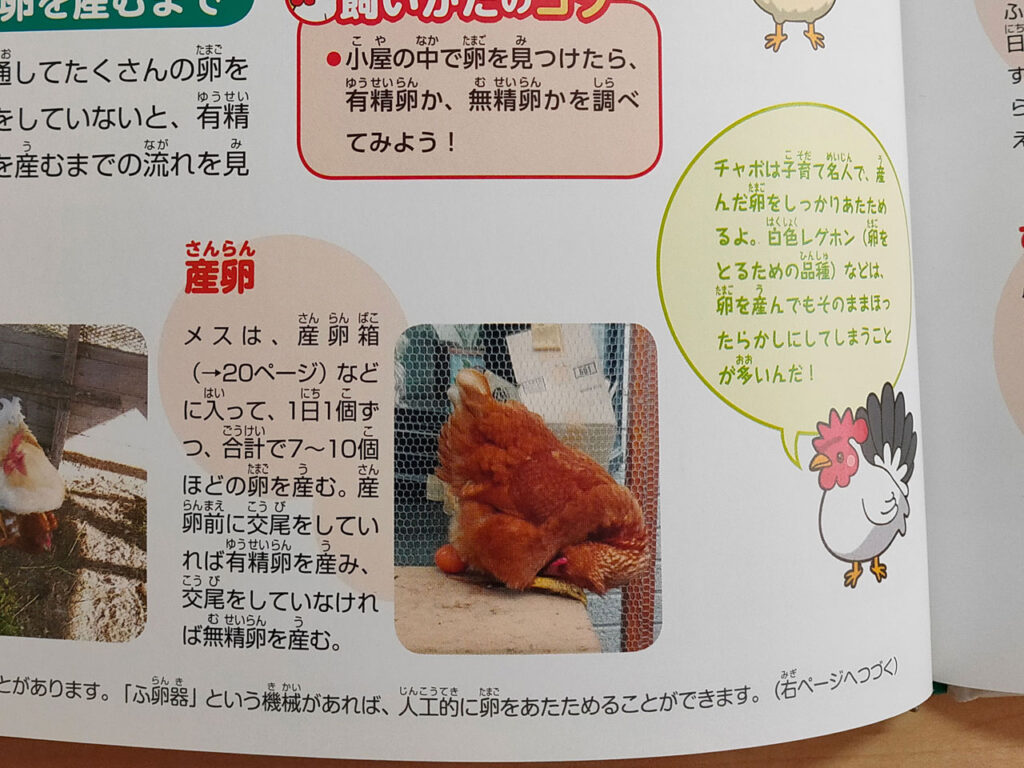

彼らの教えを実践するため、知人を頼って畑を150アールほど借り、しばらく自給自足農業に取り組む。その際、鶏舎から自作したニワトリの飼育様子が本で紹介される。

その過程で、地元で一目置かれていたある新興企業にスカウトされ、薬草などを生産・加工する仕事を始める。

そこから、企画作成、商品開発、ホームページの運営、制御系システムの管理、メディアプロモーション、人材育成と急激に仕事の幅を拡げていく。

ある時、社長から「味水はコンサルタントに向いているな」と助言を受け、聞き上手な性格と生来の洞察力を活かし、社員として約5年間働く。

課題の解決に加え、問題を事前に予見・予防する事にも注力。結果、経営で起こりえた深刻な状況を2度回避。

2020年頃、コロナパンデミックが囁かれ始めた頃に熱を出し、何日間か寝込む。体が自由に動かないなどの不調な時期がその後数か月間続き、会社を退職。

考えた末、自身の頭脳・感性・経歴を最大限活かせる、戦略コンサルタントとしてやっていく決意をする。

現在は自らの強み・能力で世の中に貢献できるよう、全力で活動中。

『漸』の由来とロゴデザインについて

このページでは、漸コンサルティングの『漸』という漢字を採用した理由と、ロゴデザインについて解説します。まずは『漸』についてですが、仏教の『漸悟』という言葉からお借...

続きを読む戦略コンサルタントの役割

クライアントは、コンサルタントを雇う時にどんな役割を期待しているのでしょうか?それがクライアントにとって、何のメリットがあるのでしょうか?それらをここで考えてみたいと思います。...

続きを読む私たちが直面している課題

このページでは、今沢山の人たちが体験していると思われる共通の社会的問題・課題について、私の考えを書いておこうと思います。1.社会的課題まず、マクロ的に考え...

続きを読む尊敬している偉人たちの紹介

2011年3月11日に起きた東日本大震災以降、今まで沢山の哲学系書物を読んでまいりました。書籍『NINE LEADERS IN ACTION』では、河井継之助・王陽明・フリードリ...

続きを読む人生哲学・信念

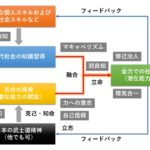

このページでは、今まで学んできた哲学・宗教を体系化して、自らの信念について論理的に考えてみます。『尊敬している偉人たちの紹介』ページの教えも大いに参考にしています。多少マ...

続きを読む戦略と戦術について

このページでは、こちらの『戦略コンサルティングQ&A』でのご質問に詳しく答えていきます。ご質問内容は、「『戦略』という言葉は様々なシーンで聞きますけれど、そもそも...

続きを読む戦略系・会計系ファームの違い

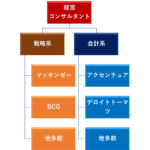

このページでは、こちらの『戦略コンサルティングQ&A』でのご質問に詳しく答えていきます。ご質問内容は、「コンサルティング会社には戦略系と会計系があると聞きました。...

続きを読む